ていねいに綴ることは磨くことと覚えたり

| 生活ヨガの師と仰ぐ故・沖正弘氏は、どんな仕事であれ「儲けられないビジネスマンは罪だ」と極論していた。その極論を野球選手や営業マンなどにも当てはめ、いかに生きるのか、工夫と努力の心を燃え立たせ啓発した。 当方に当てはめれば、晴林雨読という趣味人のような生活とはいえ、原野や雑木林という風土と向き合って何も付加価値を生まないわけにはいかない。そこで、林の大きな付加価値とはなにか。試みとしてではあったが、林を美しくすること、そして向き合った風土とそれに反応する己の感性をどう表現すれば多くの人と共感できるか、も個人的には大きな命題であった。試みも2,30年続ければ自信もついてくる。 今になって思えば、このような雑木林と山仕事の気づきを、ていねいに書くこと綴ることは読んでもらうことが必ずしも最大のねらいではなく、自分を磨いていくこと、修行に他ならないということに収斂しつつある。これは成長の証であろうと思う。 |

| 年寄二人で山仕事 2025/04/02 wed くもり 7℃ 室内2℃→24℃ ■ポータブルウインチで根がえり木処理    2年越しの根がえり木(直径30cm)を、ポータブルウインチと年寄メンバーwada さんの応援のもとで無事処理を終えた。右下のように根がえりして、かつ掛かり木になってしまったものは、大風でも倒れなかったくらいに、枝の絡みが強固になっていることが予想される。そのうえに、テンションが上に働いているのか、下なのかを見誤ってチェンソーを挟まれたことが何度かあったので実は侮れない。 わたしが切った1本目は、案の定上に動いたので、もし掛かり木処理でよく使う「受け口切り」と「アンダーカット」をやっていたのではソーチェーンがはさまれていただろう。wada さんの2本目はしつこい掛かり木でウインチの位置を3回移動し引く方向を変えながら、最後は掛かったナラとアズキナシの2本にも切れ目を入れてようやくの伐倒だった。 ■道具と扱い   kawai パパのポータブルウインチを借りた。そして2,3反省が残った。 ひとつは滑車が装備されていなかったのでマーベルプラロックのものを使ったが、1本目を終えた時点でフックが伸びていた。伸びきって外れていたら大変だったが、クランクには入らないように作業している間になんとか推移した。表示されていた250kgは限界強度だろうと思われるが、プラロックで使うならこれでよかったがウインチでは不可である。1トン以上の滑車にすべきである。 もう一つはロープ。このウインチはロープをねじるのでキンクが起きやすいが、気づかないうちにキンク状態のまま牽引してしまったのか左のように切れ始めてしまった。また、根元に結ぶ際に1本目は「もやい結び」で終了時に簡単にほどいたが、2本目は別の方法を用いてしまったところ、結びめの熱で、右のようにこれも部分破断した。ロープ扱いはしかるべき仕様に従うべし、とふたりで反省した。 高齢者二人の山仕事は、お互いに注意を促しながらの対応で歓談しながらの一日だった。いつもひとりの山仕事だが、久々だった小屋の昼ご飯も含め楽しいひと時であった。 山仕事の喜び 2025/04/05 SAT 晴れ 12℃ 室内2℃→10℃  4/2の作業跡。ほぼきれいになっていたのがまたあらたに仕事ができてしまったようだ。  しかし、作業というのは少しずつやっていれば、いつか必ず終わる。  なんとか、残すところわずかとなった。午後2時、心地よい疲労感と、心のどこかに山仕事ができる喜びを感じている。木こり、病気知らずというらしいが、わたしのようなヘッポコのにわか山子でも、この里山の数時間で元気の素の「氣」が充実するように感じる。  小屋周りのガーデニング。里山というのは時間をかければこんな風景になる。理想とする空間、風景を創っていくというのは人生の喜びでなくてなんであろう 次の日のために仕事を残す 2025/04/09 wed 晴れ時々曇り 12℃  もう小屋で薪を焚くのがためらわれる。室温は10℃近い。林床にはようやく満開のナニワズの花が見えるようになった。が、まだ匂うほどではない。   先日来、根返りのナラの処理に付き合っているがそれもどうやら昼過ぎに終わった。乱雑に丸太がごろごろしているのは、巻き込まれた掛かり木が数本あったからで、折り重なったそれらを片づけると、自然にそうなった。 この林分は森林調査簿によるとわたしが生れた昭和26年に発生(つまり皆伐)したことになっている。同い年ということになるが、試しに根がえり木の一本の年輪を数えてみると70までは容易にみつかった。あと数年は芯の部分でよく見えなかったが、およそ満73歳という年齢は当たっていそうだ。  落葉は絨毯だ。地面にこのまま座っても汚れるわけでもなく、遠目で見れば茶色の芝のようにモノトーンである。寝転がっても寝そべってもいいくらいで、このうえで静かに目をつむるのもよい。土地との一体感は格別である。 10時にチェンソーを使い始めて、小屋に戻ったのが14時だった。昼を食べないから小休止以外はずっと動いていた格好だから、この歳ではやはり疲れが出てくる。やることはまだまだあるが、切りがない…、と考えが及んだところで、そうだ、里山的な山仕事はつねに「やり遂げないで次回に回す」というのが励みであり、つなぎであり、山仕事を連続させるコツだと知った。なんと、頭の中に作業暦ができているのである。 この冬は、丸太の盗難にあい結局2シーズン分の薪を用意することとなったが、玉切りはこれで完了だ。4/18 に軽トラックを借りてヤードに搬出する。念のために、枝の中にカムフラージュして防犯カメラをセットした。 座って探鳥 2025/04/12 sat くもり 16℃ ■自然海岸の視覚的癒しの効用  自家製の生物暦(hpの雑木林だよりなど)によればこのころに川エビが採れ始め、昨年は葉っぱの小さい食べごろの浜ボーフーを食した、とある。そんな訳で、まずはボーフー、山仕事を前にして早めに家を出て、弁天浜と浜厚真の浜を歩いてみた。弁天浜であった若いアングラーは今年のサクラマスは遅いようだと語り、この朝は40cmのウグイがヒットしただけだったと話した。 一方、浜厚真は、サーファーで人だかりがしていた。歩きにくい砂山を歩いてみたものの、葉っぱの小さい顔を出したばかりの食べごろボーフーは見つからなかった。 風土は山、森、原野、田んぼや畑、そして海と海岸のあたりで濃厚に匂ってくる。特に自然海岸の風景と空気は、人びとの悩みなんて忘れなさい、と呼びかけるように寛大だ。だからかそんな理由を言いつつ時々海に行くという人は必ずいるし、事実、コンスタントに人をみる。山、森、海、そして星空。これらは、人間が森羅万象、風土の中で生かされていることを思い出させる偉大な世界だ。   ちなみに昨日は初物のふきのとうを採ってフキ味噌を作った。すこし甘めにしたので晩酌のアテにし今朝はご飯に載せていただいた。いよいよ山菜シーズン開幕である。 また、ふきのとうを採る前にスーパーの魚のコーナーに小さなイワシを見つけたので、最近、肉を受け付けなくなった自分用に198円で購入し煮つけた。さすがに脂はのっていないけれども、山海の味がセットされたような気になった。 ■鳥の声聞く  家の周りでも鳥の種類が少し変わって来た。もう探鳥の季節である。鳥の声を聴くには欠かせない補聴器を今朝は家から装着して海岸から林に向かった。補聴器を付けると海では風がなり、林ではいつもは聞き逃す小鳥の超高音が聞き取れる。これは昨年の探鳥会で気づいた。遠くの小さな鳥の声も波が押し寄せるが如く無限のように聞こえるのである。 ところで小屋のテラスは、座ったままで探鳥会ができる。 かつてオオタカやクマゲラの写真もここに座って撮れた。小鳥たちも実にテラスの周りに向こうから飛んでくるのである。鳥たちはここに人間がいることなどまったく気にしていない。 探鳥と言えば、近年は持ち歩く人もいなくなった、大きく重いニコンの双眼鏡(上の写真)の出番だ。この双眼鏡は昭和50年代、赴任して数年後に苫小牧で野鳥の会に入り、雑誌「野鳥」を購読しながら探鳥にいそしんだ頃のものだ。中学生の時に、野鳥の会の創始者・中西悟堂の『定本・野鳥記』を全巻読んで、鳥の世界に目覚めたのだった。 今朝、もっとも大きな声で存在を示していたのはゴジュウカラ。あの小さな体で不釣り合いなほど大きな声でさえずる。アカゲラやクマゲラの声より鋭く大きく感じた。今朝のシジュウカラなどはゴジュウカラに比べたらかなり大人しいものだった。 ところで海岸から小屋に移動する途中、メスジカと小ジカ20頭くらいの群とすれ違った。いつもこのあたりにシカの群れがたむろするから、シカたちは人間や車を完全に無視するものだが、今日は20m程の近距離を通過した時に、シカたちはみな、当方の車を怪訝そうに凝視した。どうしたのだろう。 おそらく、DEAR WARNING という高周波を発するシカ除け装置をつけているからだろう。速度による風で、自然界にはない高周波の音を出す小さな装置で、シカたちは何だろうと一瞬立ち止まるんだ、と購入時に店の人に聞いた。たしかにこれを装着してから、シカとの衝突は免れている。 ■丸太づくりの本当の終わり 海岸と川エビの間に、最後の丸太整理をした。予想が甘くたっぷり3時間半かかった。頭の中で来週末の搬出の段取りをし、軽トラで侵入するアクセス路に目見当をつける。この量をひとりで大丈夫か、若干不安もあるが、家人も少しは気になっているようで「ヒグマの見張りにつきあってあげようか?」とは言ったが、力仕事を手伝うとはついに口にしなかった。 丸太を運び出す、初日3往復 2025/04/18 fri 晴れのち曇り、のち小雨  2026年秋から使う薪材の除間伐は、昨年の11月から着手し12月で終えたが、年明けにすべての丸太が盗難にあった。このため2月末頃からもう一度除間伐をしてようやく今日、遠浅の薪ヤードへ搬出の運びとなった。 借りた軽トラを傷めないよう、ゆっくり林内のフットパスを移動し、朝9時に乗って午後3時に終わった。ゆっくり慎重に丸太をトングで運び、万歩計は6.9kmを示していた。3往復しかできなかったが、わたしの体力的には丁度良かった。ただ、あと5往復は必要だろう。 次回はもっと早めに出て、1日で終わらせたい。林内に散在する丸太は事前にフットパスそばに運びよせておこう。今シーズンの薪ライフもまだ先が長い。近頃はこの薪の自賄いを80歳までやろうと公言し自らに言い聞かせてきたが、はたしてそんなことができるだろうか、ちょっと不安になる。  林を出ると正面に日高連峰がそびえていた。画面中央に見える2本の線は、この日高の雪を集めて発電された水力による電気の送電線だ。若いころ北海道電力のアルバイトでポロシリ岳のそばの沢で流されそうになったことや、日高側から源頭を詰めてカールにいたったこと、Oさん、Sさんという先輩と3人で残雪のポロシリに出かけたこと、職場の上司で日本百名山(達成まであと2,3だった)を目指していた方を沢ルートで小屋一泊しカールから頂上に立ったことなどが、もろもろ思い出される。ポロシリは日高の想い出の礎。 |

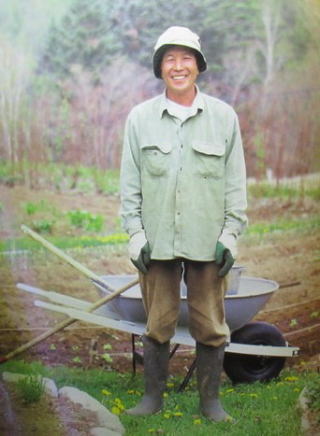

| 山仕事のあとの姿 2025/4/19 sat くもり 13℃ ■ジンチョウゲが匂うフットパスで  午後一番に理事会が予定されていたが、昨日の疲れもすこし残っていたのでゆっくりモードで遠浅には11時前に着いた。理事会までに林を一回りしようと、コナラのシンボルツリーからフットパスに入った。期待したとおり、ナニワズの群落にいくつか出会い、案の定、ジンチョウゲが香りが漂っている。一年ぶりだ。 池のそばまでのルートは手入れが終わって2年経つが、実に良く収まっている。枝が細かくこじんまりしだして嬉しいことにシウリザクラなどの芽生えが更新している。ゆっくりした登りの沢型地形は実に好ましく映る。町内の人に「いつもきれいにしていただいて」などとお礼を言われるのは、きっとこんな風景に出会えるからだろう。  ナニワズ群落は、周りの枝が落ちついたら見事な見せ場に変わるだろう。去年は4月16日にこの群落を撮ったがもっとにぎやかだった気がする。そして丁度その日、川エビが良く採れてかき揚げにしたようだ。ことしは数日前に収穫ゼロだったので、わたしのここ数年の川エビプロジェクトは終了することにして海岸のサクラマスに転向の予定だ。 林床の表層部は霜柱状態は済んで凍結は深いところに残っているだけだと思う。歩きやすくなった林を今日は約4km歩いた。自宅回りの散歩では当然味わえない早春の風趣である。 家人、山仕事手伝う 2025/04/21 mon くもり 12℃  薪ストーブ生活においては、恩恵を受ける家族が化石燃料との差をしっかりと感じ取っていて、その手間も重労働の実態もナントナクは知っている。しかし、往々にしてその感覚はマヒする。薪暖房は、当たり前だ~、みたいに。 そんななか、薪や丸太扱いの仕事は家族の春の恒例の行事になっていて、なんらかの薪づくり工程を手伝ってもらっている。だから毎年、1日か2日、休みで帰省した子供らが多少にかかわらず奉仕してくれるのだが、実はこれが大変助かるのだ。あの快適な薪暖房にタダ乗りするのは普通は気が曳けるから、「自分もなにか、できないかな?」と発想するのは当然の世界だ。今日は、家人が手伝おうか、と名乗り出たので早速、林内の丸太移動を頼んだ。山仕事と家族理解、実はたいへん大事な合意だ。 ここでいう丸太移動とは、運搬がスピーディにいくように、軽トラのルートをあらかじめ写真のように確保する作業だ。家人にはトングを使って細めの丸太を横移動してもらった。これで次回の軽トラ搬出の5往復は単身でも一日で終えそう、と楽観できるようになった。今日の仕事は実働約2時間、ひとりでやれば4時間はゆうに掛かったはずだ。一時前、ベランダでカップ麺とオニギリ、それにコーヒーとケーキ付の昼食。これらはいつのまにか、わたしのわずかな小遣いからの出費となっている。この微妙な負担感覚は謎であるが、一応不問にしている。 「薪ライフはわたしの個人的趣味ばかりではない」と実は言いたいわけで…」。(-_-;) 丸太運びの2回目、4往復、あと3回か 2025/05/01 快晴 12℃  気持ちのいい夜明けだった。五月の初日は五月晴れだというのはなんとなく嬉しくなる。今日はうまくいけば5回ほど往復して丸太を運び終えることができる。安全に、かつスムーズに仕事が進むよう祈る気分もあり、一方で心の隅には借り物の新しい軽トラを傷つけないで返却しなければ、という緊張感もあった。 結果は、9時半から運び出して3時まで惜しくも4往復で終わった。切り株に腹をすらないよう過積載をいましめ、木々を縫う運転を慎重にこなしたためだが、3往復目のバック時、直径3cmくらいのサワシバの萌芽枝に左のサイドミラーがふれてポキッと折れてしまった。接続するプラスチックのパーツだったのが不幸中の幸いだったが、とうとうやってしまった、の敗北感がガーンと襲いかかってきた。写真はサイドミラーをなくした耳なし芳一状態の車だ。 反省は搬出路のフットパスをもっと広く開けること、そのためには見た目以上に灌木も片づけること、さらに切り株をもっと地際すれすれまで伐り戻すこと、である。次回はタウンエーストラックのレンタカーで一気に片づけることにしたい。 ささみちフットパスの新ルートで確保しているコシアブラ枯死木を、玉切りして焚き付けに利用するミニプロジェクトも待っていて、その搬出も頭の片隅にしっかりとある。米沢のクラフト「御鷹ポッポ」に使うコシアブラを、薪ストーブの焚き付けに使うというのはわたしのささやかな個人的楽しみであった。10mほどのものが2年前突然枯れてくれてやっと実現できそうだが、腐る前にやらねば、と頃合いをみていたものだ。大木になれない寿命の短い樹木、というものがたしかにあるようだ。 搬出路に使うフットパスのバリアフリー化 2025/05/03 sun 晴れ 14℃ ■人と車のバリアフリー  林はナニワズの咲いた日はほんのわずかだった。今日は、右下のシウリザクラとカラマツの緑が目立ったが、林床は、これまた地味なヒメイチゲ(上)と小さなスミレが出始めた。   おととい、ちょっとした手抜きから軽トラのサイドミラーを破損させたことを猛省してさっそく対策を講じることとした。デフにつかえそうな切り株を地際すれすれまで切り戻し、ちょっとでも車体に触れそうな灌木は思い切って何本か落とした。チェンソーが土を噛むことは覚悟のうえだったが、やはりどんどんソーチェンの切れ味は落ちた。しかし、車の侵入や運転を妨げていた大きな支障はだいぶ改善された。車の運転技術を過信して、灌木を残し切り株を放置したのが間違いのもとだった。伐る時は思い切りよく伐るのが正解だと思うのだが、いつも一歩手前で妥協している。   以上は車用のバリアフリーであり、人間の方のバリアフリーは落ち枝処理だ。2時過ぎころに、ささみちフットパスを枝拾い棒と超小型クマスプレー(噴射4秒)を緑のサコッシュに忍ばせて一回り。昨日来、随分と強い風が吹いたので大量の落ち枝があった。林道も帰り際に車を止めて枝を拾った。人が当たったらひとたまりもない大枝もあるから恐ろしい。落ち枝は侮れない凶器になる。 薪割り、家人ら手伝う ~薪仕事は年寄りの冷や水か、そして家族の迷惑?~ 2025/5/5mon晴れ時々雨~5/6 tue 晴れ 15℃前後 ■薪割りを家族手伝うの図   初日5/5 は時々雨のぱらつく中始まった。 お昼で中広場の休憩テーブルに着く頃は本降りになったが、嘆く間もなく奇跡的にぴたりとやんで、テーブル椅子をタオルで拭いてピクニック弁当を開いた頃には、強い日差しが射してきた。  前日の4時、まだやろうよという娘の意見を押しとどめ、この日の完了を断念、オヤジの方がもう疲れていた。 5/6 はそのやり残した丸太を1時間あまりで完遂。ブルーシートを貼って記念撮影。奥でサクラが満開だった。  なんとも家族の女性陣に世話になった。積み終えた仕上がりを計ると 5.6m3 約2棚ある。これで来たる2026年度秋からのほぼ一年分だが、林にはまだあと3m3ほどの丸太が残っている。1年分は年明けに盗難でなくなっているから、昨年秋からの先シーズンは結構な除間伐をこなしたことになる。 ところで、日常的には力仕事などすることはない彼女らにとってはさすがに応えたとみえ、就寝前に疲れをとるストレッチを入念にやって家人などは早々に寝た。2日目の今日は帰宅後にソファで1時間も昼寝していた。以前から思っていたことだが、そもそも伐採から始まる薪づくりの一連の仕事は女性に向かない男のやるべきことだったのである。 そこでわたしは考えた。 高齢で体もあまり言うことをきかないわたしが、いくら個人的に大好きな薪仕事とはいえ、もし一人でやりだせば、それをわきで座視もできず(薪暖房には等しくあやかるとしても)一見気軽に手伝ってくれるが、こちらは「なんだか、無理させてるなあ」、という思いが強くなった。「よし、これからは扱う量を(一人でも難なくできる)半分に減らそう」、そして「いずれは購入側に回ろう」。肩に力を入れずに、こんな風に付き合うのが雑木林の自然体かもしれない。 元はと言えば今年は年頭に山仕事、薪仕事は80歳まで頑張るぞ~、などとと公言したのがきいている。だが、はやくも路線が部分変更になった。それにしても文句一言こぼさずピクニック気分で付き合ってくれた母娘ペアのコンビはなかなかだった。娘のピクニック弁当もおいしかった。薪づくりも人生の一コマ、家族の付き合いの思い出深い1ページになれば幸いである。 5月の残りの薪仕事 *5/8 は今年の秋からの薪7m3 をタウンエーストラックのレンタカーで4往復の予定。→ 4往復で完了 *来週は静川の小屋から同じレンタカーでヤードに丸太搬入3往復と薪割り・薪積み。これはぜひひとりで静かにゆっくりこなしたい。 → 軽トラ7往復 タウンエース2往復 冬の暖房と家族参加 2025/5/8 thu 晴れ 17℃ & 5/9 晴れ 一家総出のような薪仕事、5/8 は大詰めの2025年冬用の自宅への薪運びと 5/9 は薪積みである。 おととしまでの数年は連休で帰省した長男が2トン車を運転して1回で済ましていたが、連休の都合がままならず去年はタウンエーストラックをレンタルしてわたしが運転、助手は家人で3往復し、今年は 5/8 長女と4往復した。この間、家人は家で薪積みをして 5/9 夕方3人でフィニッシュ。このチームのサイクルは近年まれにみる高効率だった。これには目を見張ったというか、自分の家族内位置の下落を感じたが、抗うこともないかな、と受け止めた。→結果、5/9 今年の薪積み完了。 ヤードからの薪運びは、苫東コモンズの薪会員の多くの場合、連休前後に薪入れ替えに協力してもらう関係で家族連れで運んでもらってきたが、その風景はやはり「家族総出」である。高齢の薪ストーブ大好きの親を、子等や関係者が支えるという構図だろうか。薪生活の北欧の名著『薪を焚く』でも高齢者夫婦の姿と蘊蓄が満載だったから、家族が協力する薪の扱いは北の国々に共通するものか。 ちなみに、薪にまつわる仕事は言わずもがなだけれども各々の体力にあわせ、多種多様にあるどれかのステージで関わることができる。つまり薪暖房の恵みを少しでも感じている人なら、伐採から自宅の薪積みから焚くまでのどこかのステージで参画できる「家族作業」という側面を「薪ストーブ生活」はもっている。 やはり、林には関わりの各場面で、現代生活の場面から各人を例えば昭和以前の原初的な場へ引き込むような、そんな時間をもたらす特別な雰囲気を持っている気がする。暖房がライフラインとなる北国において、リサイクルすれば無尽蔵とも言えるが実に手間暇のかかるこの薪という資源。単純な繰り返しの営みが求められるが、頭を空っぽにするこんな手仕事よりも頭でっかちの「考え過ぎ」が多い現代社会では、今、ふりかえってみても独特の意味があると思う。 青空トイレの穴掘り 2025/05/11 SUN 晴れ    土が凍っているために待っていた作業がもろもろ始まった。待っていたのは作業だけでなく山菜も。移植したスドキが順調にエリアを拡大して風景になって来た。 土壌凍結の解けるのを待っていた本命はこちら(上左)。青空トイレ「leaf-let」の穴部分を掘り直した。すべてが腐植してきれいな火山灰が掘り出された。土のリサイクル機能はさすがだ。気になっていた仕事の一方はこれで容易く終了。もうひとつ、焚き付け補充のためにストックしていた林内のハリギリ枯死木を玉切りし一輪車でベランダまで運んだ。しばらく乾燥してから割る予定。このあと、ささみちフットパスに出向き、もう一つの懸案だったコシアブラ枯死木も玉切りしたので、近日中に運び出して焚き付けとしての質レベルを確認する予定。 今年の天候は変わりやすい。晴れていても突然小雨が混じる。 山菜レクリエーション 2025/5/12 MON 晴れ 18℃   ひょんなことから、人気番組で放映された早来のレストランでハンバーグを食べることになり昼前に出かけた。食後のコーヒーは大島山林の中広場のテーブルでいただき、4本ドロノキのそばでスドキを摘む。厚真の共栄で長女が車窓から群落をみつけて再びスドキ採り。続いてコシアブラも。雑木林は新緑のさかりのちょっと前で、とにかく明るい。   スドキはこれから数日の間、おかかをかけたお浸しでいただく。コシアブラは先日天婦羅にしたので今回は大量に炒めてコシアブラご飯にした。実にうまい。一緒に採取した家人と長女も絶賛した。もう今年の春の山菜を十二分に満喫した気分になる。 ふたたび、テラス探鳥 2025/05/14 wed 晴れ 20℃  春の里山らしい仕事はまだいくつか残っている。今日はこの冬に使った薪を補充するため、床下部分をプラスチックケースで持ち上げ、最下段が腐ってしまうのを防いだ。これで窓の下にまんべんなく薪を供給できるだろう。サクラの丸太を一輪車で裏に運んだから、この薪割り作業も新たにでてきた。これは休みながらのんびりといきたい。   しかしもう結構暑い。今季初めて野外で半そで姿になった。見渡すと、落葉は新しい雑草と競合するように林床をおおい、その分だけ、雪や落ち葉だけの単調な林床より、猥雑な風景に変わってきたような気がする。一方、新緑の方は樹種ごとの事情で、遅い早いがはっきりしている。ここではメインのナラやイタヤは遅いが、ミズキやコシアブラ、シウリザクラはもう開いている。  ところで、静川の小屋のテラスは、いつも格好の探鳥定点である。空が開いているせいで、林縁に色々な鳥が顔を出す。わたしが「歯笛」でいろいろな音階を創ってありえない鳴き声をだすとヒヨドリやシジュウカラはまるで反応するかのようにとどまっていたりする。 コモンズでは今週末5/17 に大島山林で林を歩く探鳥会だが、鳴き声で鳥を同定するのはすぐ忘れやすいし、双眼鏡で鳥をとらえるのは実は簡単でない。いっそのこと、ここのテラスの定点で腰を落ち着け、みんなで確かめ話しながらゆっくり時間を過ごすと意外と鳥たちと近づける。 テラス探鳥は 4/12 ブログでも記述済み。 |

| 探鳥会とハスカップ自生地探検 2025/05/17 sat くもり ■探鳥会  恐らく7回目となる大島山林の探鳥会。ガイドは日本野鳥の会苫小牧支部の鷲田さんと門村さん、参加者はコモンズ9名と町内から4名の計15名。入口駐車場から池経由、旧ブルーテントあと、4本ドロノキ、薪ヤードのコース。発現種数は鷲田さんの調べで11種だった。 写真中央のベンチを利用する人はわたし以外聞いたことがなかったが、よく散策姿をお見掛けするKさんは、ここまで来れば必ず使って休むと言い、とても助かると語っていた。ベンチは風雪に耐えなかなか風格が出てきた。また昔(実は7、8年前まで)はこんな奥で山仕事をしていたの?と近年の会員に驚かれた。  山林を回った後、ガイドのひとりである門村さんが鵡川を中心に撮影した鳥の写真数十枚を披露しちょっとした鳥の勉強会モードが展開した。この20年で220種を撮ったという。ウトナイ湖での確認種が270種程度だから相当な数である。 ■ハスカップ自生地の踏査  NPO苫東コモンズでは今年度から、国内唯一の広大なハスカップ自生地の保全観察に再び力を入れることになった。市の生物多様性戦略に呼応しようとするもので、NPO設立の目的でもあったハスカップと雑木林のコモンズをより大きく位置づけする契機にするため。といっても、市民サイドとして見守ることに限界がある。ただ、ハスカップ自生地やコモンズに積極的に踏み込む主体がいない今、観察と状況発信の意味はありそうだ。 2019年の『ハスカップとわたし』発刊後は、わたしが単身で群落を踏査して歩いたりアクセス路を刈ったりしていたが、今年は苫東コモンズの年間計画にも再び位置づけして、今日はその後の現況を会員にも見てもらった。 観察会には特に生物多様性戦略で座長を務めた北大名誉教授の中村太士さん(会員)や元苫小牧市博物館学芸員の小玉愛子さん(会友)も参加し、GPSの調査をになったoyama さん、kuri ちゃんも加わった。  驚いたことに、乾燥化はますます進んでいるばかりでなく、枯れているものも多く、そもそも例年ならハスカップの花々が見られる花期にもかかわらず、あの黄色の花がほとんど見当たらないのである。それにホザキシモツケの繁茂が著しくこれならハスカップの群落でハスカップにたどり着くのも難儀する。「ホザキシモツケによって前進が阻まれる状態」といっても過言ではない。 国内最大のハスカップ自生地が実は存亡の危機にある、とはまだいえないものの、乾燥化や上木の被圧などの影響で植生や群落に変化が起きている可能性は十分ある。踏み分け道が消えてしまったのも、ハスカップの実がならないために市民から見れば採取が見込めなくなって自然と訪れなくなったせいも考えられる。これは昔日の感がある。 写真は、ホザキシモツケの薮に妨げられながらやっとついた火山灰の砂丘。ここは以前から湿原の中の島状別天地でミズナラなど乾燥地の植生ができている。わたしたち、仮称「ハスカップ自生地探検隊」はここで記念撮影してサンクチュアリの方にもどった。kuri ちゃんとわたしはそのあとアクセス路の刈り払いを行った。 小屋周りの普請仕事 2025/05/21 wed くもり 18℃  今年は新緑が少し早い。日に日に開葉が進んであと2,3日もすれば初夏の様相になるだろう。それにしても新鮮な緑を目と体全体で感じるのは、山菜で希少な栄養素を補充しているような感覚がある。   先日、窓の下の薪棚を整理したばかりだが今日はこの秋に向けて焚き付けを割って箱詰めした。割ったのはハリギリの枯れ木だが、幹は半分腐れていて所どころの穴には虫が掘ったものがあり、その一つにはカミキリの成虫が死んでいた(上左)。 フットパス用のポール置き場には、苔が無造作に積まれており、これはシジュウカラか何かの鳥の巣が建設中だとわかった。今日はシジュウカラのほかに珍しくイカルとツツドリの声がした。  焚き付けはコツコツと貯めておくに越したことはない。ハリギリの焚き付けは写真のほかに段ボール山盛り、小枝は大きな袋ひとつを確保した。 午前中は地元のSさんが自宅薪棚用にと、押さえの枝を育林コンペにとりに行くついでに小屋に寄って歓談、昼過ぎはベランダ防腐用に頼んでおいた廃油を、札幌のSさんが持ってきた。こちらは代わりに家庭菜園用の木灰を15袋程提供した。 そうして廃油を塗布する箇所を点検していると、ベランダの土台が揺れることに気が付いた。手すりもそうだ。これは防腐処理の際に別の丸太で置き換える必要があるだろう。ジャッキアップして固定するから、ちょうど先日の物置補修と同様なことになりそうだ。今年は「普請の年」になる。若干の緊張感と、山仕事の希望のようなものがそこにある。 丸太運びでヘトヘトに 2025/5/23 fri 晴れ時々くもり 15℃  盗難で1年分を失った跡、再度行った徐間伐材の丸太は、軽トラで7往復、その残りを今日タウンエーストラック山盛りで2往復して終えた。腰を悪くしそうな重い丸太(恐らく25~30kg)も混じっていたのと意外と量が多くて、終わってみると腕と肩が重い。ヘトヘト直前だ。 往復回数を減らすべく、コンパネを使って山盛りにしたが、コンパネをどの時点で立てるかなど工夫して段々と賢くなってきた。フットパスの車幅の取り方もわかって来た。が、しょせん借り物のトラックで木立の中をくぐるのは緊張が続くし、払ったつもりの枝がギギと車体をする都度ドッキリだ。 自損事故でも免責なしの保険に入っているから、まあ気は楽なのだが本能的におびえる。そしてたしかに、自ら企てた小さなトラックでの林内運材は効率はいいもののその他の代償もあるから、運転しながら、来年はポータブルウインチでミニ土場に集めて玉切りをする方法にしようかと考え始めた。  今年の徐間伐は、伐採に2日、玉切りに1.5日、藪だしと運材は計3日掛け9往復した。来年のために一応メモしておこう。少し量が増えたため約9立方メートルに自宅薪積みまで8.5日(10人工)を要した格好だ。ただし、一日4~5時間稼働のシニアワークスタイルで。 初 日 4/18 3往復(軽トラ) 2日目 5/1 4往復(軽トラ) 3日目 5/23 2往復(タウンエース山盛り) 若干(1/4 台)残り 薪割りは二人で1日(一人なら1.2日)、自宅運搬はタウンエースで4往復(1日) こうしてみると、ようやく裏山的&里山的な山仕事がルーチン化して個人的な生活の中で常態化も進んだようだ。これで、家庭菜園の耕耘、種まき、収穫と似た「晴林雨読の日常化」が可能になったと思う。晴林雨読生活がここに至りホントにはるばる来たなあ、と足どりを振り返らざるを得ない。これは幸せでささやかな自己実現だった。おととし2023年度からのシニアワークで、年間60日ぐらいを小屋周りで過ごしてみると、さすがにかつては憧れだった「ウラヤマニスト」に近づいた感があって、妙に安心感、安定感を伴っている。 緑が沁みる 2025/5/24 SAT 19℃ くもり  静川のささみちフットパスの真ん中になにかに例えたくなるようなシルエットが現れた。昨年より数が増えてなんだか動物の群れか小人たちのようにも見える。首をもたげたツル、あるいはヘビのようでもある。造形とは不思議だ。神はなぜこのような形と模様にしたのか。群れに入るとなにか話しかけられている錯覚にとらわれる。純真な子供ならきっとなにか面白い言葉を紡ぎだすだろう。   小屋周りでもやはり目立つのはこれだ。それとフタリシズカだが、かつてから林床を刈る際にフタリシズカとオシダは残してきた結果だ。それとモミジガサもにょきりと背丈を伸ばしてきたから、これらが主役の林床になっていくのだろう。こんな風に林床をコントロールできるのは、楽しみのひとつだ。だから、昼前の山仕事として、拾い残した小丸太を一輪車で小屋裏に何往復か運び込んだ時に随分と踏みつけることになってしまったのが、いささか申訳ない気分だった。 大島山林で丸太搬出をしていたメンバーと午後二時半、柏原のワラビ畑で落ちあい、忙中閑ありの山アソビ・通称「苫東休暇」でワラビ採りに興じた。今年のワラビは特に柔らかく、大小さまざまだからまだまだ採れる。わたしはかごに少しだけにして帰宅後すぐ木灰に漬け日曜の昼は山菜そばにする。 小屋からワラビ畑に来る前に柏原フットパスの様子を見に行った、市道は砂利が敷かれ改良された一方、採草地は雑草だらけでかつての英国風の風景にはもう程遠い。サインも倒れたままでうら寂しさが漂っていた。ウドは見つからなかった。 気温20℃でセミ鳴き始め 2025/05/28 wed くもり 18℃ ■一馬力の山仕事は続く   5/23 までに小型トラックで運び残した丸太をこんどは人力の一馬力、一輪車で運び出して割る。丸太の太いものは約30cm近いので約25kg、これらを二つ三つ載せればもう十分重く押しにくい。直線距離で100m足らずに見えるが、林内よりもやはりフットパスの方がバリアが少なく楽だった。もう休み休みだ。8往復から10往復ぐらいしただろうか。まだシラカバとナラの小丸太が数回分残った。 ■BGMは鳥とセミ  体力が落ちた身には、重い負荷はこたえるから、まさに休み休みの丸太運びだが、時間の制約はなく追われることもない。さいわい、鳥のさえずりがにぎやかで、フットパスの頭上にはキビタキが陣取って、老身を応援するかのようにずっと囀っている。シジュウカラやゴジュウカラのほか、カワラヒワ、キツツキ、珍しくヒヨドリの群れも飛んでいた。おそらくオオルリの声なども交じっているかもしれない。先日はツツドリ、クマゲラも鳴き、もうひとつチョチョビーも気になっている。やはりセンダイムシクイだろうか。わたしの知る声とちょっと違うのだ。 キビタキの美声は素晴らしいから、これも何度か休む理由になった。キビタキはほとんど動かないでさえずるばかりなので、梢、葉陰の彼らを探すのは至難の業だ。それでも何往復目かに頭上のミズナラの枝に止まったている一羽を見つけた。しかしやっぱり逆光になる。それで鳴き専門で謳いまくる。聞こえてくるのは恐らく近くにいる2,3羽のキビタキの声がメインで、BGMはそれらだけというのは、春先山仕事の僥倖だ。このような日のために高周波を聞き取る高価な愛用補聴器は欠かせない。 昼過ぎ、気温が上がったようだと感じた頃、急にセミの鳴き声が始まり間もなく大合唱になった。小屋のベランダの温度計を見ると20℃だった。今季の初鳴きだっただろうか。   そういえば、運ぼうとした丸太にしがみついたセミを見つけたのだった。抜け殻かと思ったが、いや、さなぎから孵ったばかりのようだ。 春。雑木林では万物が待ちかねたように一斉に活動を始める。混然と一体になって初夏の雰囲気と風景を変化させていく。テラスの頭上のナラの木の先端は、葉が開いたのはたった1週間前というのに、食べられて裸になっている(上右)。確かに新緑の始まると同時にテラスには毛のない芋虫のようなものがしきりに落ちていたのを思い出す。今日はこの枝先にたくさんの羽虫が飛んでいる。珍しくヒヨドリがたくさんやってきたのはこれらの餌が目的だろうか。 こんな日は絶好のテラス瞑想の日和である。暑くなく寒くなく虫はおらず人もいない。履物を脱いで座ると、それだけで産土の神に囲まれている感覚が生れる。ここでしばし瞑想、有難いことである。 山の先輩、雑木林来訪 2025/5/31 sat くもり 15℃ ■来訪の図ほか  新緑の時期になると大学時代の山の先輩が勇払原野の雑木林にやってくる。わたしより高齢な方ばかりで一番上のKさんは喜寿の前後か。どの方も旺盛な知識欲と経験と好奇心にあふれ、それぞれが自然科学分野のエキスパートだから話が尽きない。今回は特にライブラリーとしてもカスタマイズされた雑木林センターの蔵書もちらっと見てもらった。 Kさんは、わたしが 5/28 に小屋でキビタキの声を聴きながら丸太を運んでいる頃、大島山林のアイリス公園で撮影をしていたらしく、何枚か画像を送ってくれたので本人の許可を得てご紹介しておきたい。上から、オオルリ、キタキツネ、クマゲラである。    勇払原野から浜厚真、鵡川にかけてよく撮影に来られているようで是非チュウヒの写真を撮りたいとおっしゃるので、わたしがよく見かけたエリア図を送った。 ■皆伐後の天然更新  山の先輩と蕎麦屋さんで落ちあう前に、木こり会員(苫東ウッディーズ)らが丸太運びに精を出している場所で、わたしは昨秋できた小面積皆伐試験地の天然更新具合を観察した。 喜ぶべきことに更新は今のところ上々で、切り株からの萌芽更新(切り株左)のほか、実生の発芽(天然下種更新)も多数確認できた。昨年はドングリの豊作年だったからかどこもナラの実生苗が見つかる中、ある任意の場所で数えてみると、1m四方の中にナラの実生が7,カエデ類が3、見つかった。このままいけばヘクタール2,3万本の天然更新が見られるはずだが、さて、ここにシカの食害がいつ、どのように進むのか、それとも被害を免れることができるのか。 *6/5 水曜日、家人とヤードで薪割りと薪積み直し。薪割りの残りはひとりであと2時間か。今年の作業はいろいろあってかかった時間は長いが、量も2年分近くあるかも。予想がはずれ働きすぎたか…(-_-;) ミズキのアゲハモドキ 2025/06/07 wed くもり時々小雨 18℃ ■小屋番  小屋の室温15℃で久々に薪を焚いた。 丸太の残りを一輪車で運んでいるうち小雨になってしまった。濡れながら3往復して今季の運搬はようやく完結。雨をしのいで暗い小屋では卓上のライトをつけて過ごす。 . 新緑を過ぎると葉の茂り方は急ピッチで、小屋はたちまちこのような暗い状態となる。しかし悪いことばかりでない。明るい林がまるで映画館の画像のようにみえるばかりか、読書にとても集中できる。電池を使った安い卓上ライトで十分本を読める。暗い小屋は引きこもりの大人の隠れ家、エルミタージュだ。人間は天涯孤独、ひとりで生れてひとりで死ぬ、そんな「ひとり」感覚を満喫できる。瞑想日和に変わる。   一昨年から採光の窓を増やし、昨年は丸太に防腐剤を塗るなど、近年はリフォームのような作業が続いているのだが、家とか住まいのようなものは日頃からの手入れは欠かせない。見れば見るほどほころびが見える。 今年は土台の腐れ、ベランダの手すりの強化、腐れた雨覆いの直しなど普請が待っている。特に土台の腐れについてはしばしば案を練っているのだが、ジャッキで持ち上げておいて市販のコンクリート基礎の上にカラマツの丸太を載せてしのごうかと考えている。穴を掘るのは面倒だし、いずれ沈むからだ。 そしてトイレ。穴は復元したが、小屋のロフトにある防災用トイレの便座を使って、もっと快適なオープントイレをうまく創れないか。DIYの大きなショップに偵察に行ってみたが、ヒントになるものは見当たらなかった。 ■ミズキにアゲハモドキ、そして生き物らは活発に動きだした  ベランダで雨宿りをしていると、カラスアゲハが飛んできた。よく見るとテラスに覆いかぶさったミズキの花に執着している。おお、ミズキの葉を食草とするアゲハモドキのようだ。カラスアゲハではない。2頭いる。 一方、昼、急にセミの大合唱になった。ベランダの温度計は19℃。この程度の気温が鳴きだすための引き金になっているようだ。林道入口では行きかえりに小鹿2頭、また小屋のそばでは大きさ20cm程の子キツネが横断していった。水溜まりではキビタキが水浴か水のみの最中だった。生き物が活発に動き出したが、蚊がいないのは幸いだ。 ■田渕義雄氏の言葉   小屋ではこのところ、田渕義雄氏の『森暮らしの家』を読んでいる。氏はわたしより7つほど年上のガーデナーであり、フライフィッシャーであり、ウッドのクラフトマンである。かつてBe-pal というアウトドア雑誌でアウトドアライフを牽引した人だ。この本ではこんなことが書かれている。 「わたしの人生の歓びはガーデニングとウッド・ワーキングと、それからフライフィッシングとマウンテンハイキング。釣りや山歩きはレジャーだが園芸と木工はそれ以上のものである」。こんな日常を評して「晴耕雨林」と評している。わたしの晴林雨読と似ている。 また、「園芸家は旅行嫌い」と書いているが本音は「本当はしたいができない」。これもわたしが6月から9月一杯は本州以南や外国に旅行に行かないのと共通している。そのかわり、「今は近所の川で2~3時間楽しむ」。これも盛夏に、白老の川にたまに出かける当方と似るが、この頃のわたしはシーズンたった2,3回になったし山奥の彼のようにイワナを獲って食べることはない。 生活スタイルはまるで違うけれども、木と林と草花の園芸を共にして薪ストーブとフライとウォーキング、いささか横文字の多い言葉にみじかであることも、ちょっと共通性がある。新鮮味のありそうな言葉選びだが、彼はモンタナあたりのアメリカ人と付き合いがあるようだ。しかし当方には彼のような反骨精神、批判力はない。こんな風に誰かと比べたことなんて、初めてのことではないか…。 そんなこんなで、開発こうほうの『地方に住む意味と動機~田園の風土と産土考~』の最後に、田渕義雄氏の言葉を上げたが、今回のブログでやっと思いのあらましを書き終えたような気がする。(URLを再掲) https://www.hkk.or.jp/kouhou/file/no676_presen.pdf 開発こうほう 2019年11月号 地元の人と風土を語ると 2025/06/14 sat くもり 18℃ ■ジュンサイ採り    新会員のふたりと雑木林センター(静川小屋)で待ち合わせて平木沼に向かった。月末の「苫東休暇」でジュンサイ採りを行うための準備偵察である。地元のDさんのボートを借りる約束をする目的もある。その仲介を地元生まれのYさんが取り持ってくれた。 話せば、同じく新会員の地元のSさんもみんな幼馴染であり、フィールドや人間関係も芋づる式に繋がっている。そして子供のころの平木沼一帯の様子や、その祖父の世代に買収された苫東緑地の林には馬を放していたらしい、という話も出た。国のプロジェクトのために買収された林が、かつては農家の備林になっていた古い土地利用のことなどは、地元の人の会話の中にしか出てこない。見方を代えれば、地域生活とともにあった林が、所有感覚のあまりないセクターのものとなり、変遷を経て半地元のNPOがその一部をハンドリングしている。そこに世代交代した地元の人が関わりを持ち出した。そんな風景が見えてきた。 このような感覚は2025年に入って初めてである。風土会員という新しい概念と範疇を設けてから、少しずつ膨らみ始めた。あらためて、土地、環境、風土、そして身近な人々という関係性と将来に思いをはせた。本来的な流れだ。 ジュンサイは出始めた。少し前に来たDさんのバケツはこんな風だが、ジュンサイの面白いところは、「大した美味しいものではないが」とか「毎年採るけど食べたことない」「採るのにすぐ飽きる」とにべもない感想ばかり聞こえてくる点だ。わたしが苫東と関わりだした50年近く前は、兵庫県のある業者が採りに来ていて、1か月ほどの採取が終えた頃、会社に届く瓶詰のジュンサイをもらったのが始まりだった。その後、子会社が仕事の合間(ハスカップの前後か)にジュンサイ採りを始めて、生産していた。確かに、スドキやアイヌネギ、ボーフーなどのメインの山菜に比べると、地味でレアで若干大道具が必要で、少々危険、と言ったところか。しかし、意外と高価だ、ということが採取のンセンティブにもなっているようだ。 ■終わらないでほしい薪割り  雑木林と薪を中心にして1年が回っている。小屋と自宅のそれぞれの山仕事がほぼ一段落して、ようやく今日から刈り払いを始めた。ジュンサイの打ち合わせが終わって、小屋のテラスで3人で歓談ののち、ひとりで昼前から小屋周りとエントランスを一巡りし、フットパスの一部を刈り始めた。 腰が重く感じ始めて仕事を薪割りに転じた。段々、割るべき丸太が少なくなってくると、今度はまだまだ終わらないでほしいという気持ちが働く。マサカリによる手割りだから所詮猛スピードで進む訳でないが、スローなマイペースの薪割りはノスタルジーのような継続願望がある。きっと先祖返りのような人間の根源にもつながる行為なのだろう。 若い人と山の風景 2025/6/21 sat くもり 22℃  森林科学系の学生さん、研究者らを中心とした調査と薪づくりイベントが開催。近年の保育跡地を巡って、世話役&講師の役のコモンズメンバー kuri さんが引率し、みちみち、コモンズの活動内容を紹介した。  エゾシカの食害から守り天然更新を促す皆伐試験地で、現況調べと除伐の方法についてkuri さんが概要説明。詳細は北大雨竜研究林のsakai さんが紹介。予想した密度をはるかに超える現況に驚いていた。  調査内容はタブロイドのエクセルに即時入力し、作業終了時には集計が終わっていた。立木密度は25,000本。naka-f 先生に聞いたら、もしデータが飛んだら恐ろしいからと旧来の野帳の評価は依然高いようだ。それにしてもこの暑さで、虫もいる中、若人は果敢に藪に飛び込んでいった。  sakai さんが持参してくれた、早期に密度調整した場合のシラカバ25年生(大きな円盤)と、しなかった場合の同じく25年生のシラカバ(小円盤)。人工的な掻き起しで高密度になった天然更新木を、早期に除伐する意味を強調。ここで大量に生立するコブシがシラカバと同様かどうかは、今後調べる必要あり、とした。 (個人的感想など) 短い時間でうまく補足説明はできなかったが、皆伐後80年間、なにもしなかった場合でも、この周りの林のようにそこそこの林になること、要はその80年の間に「枯らすのを放置する」か、「枯れる前に2,3回、薪などとして収穫するか」の選択ができること、は言っておきたかったがつたわったかどうか。時節柄、再生可能エネの本命として、地域の林の手入れをして暖房用に利活用する意味は意外と大きい、と (-_-;) みちすがら4年目の学生が、「ボク、サワシバが大好きなんです」と言っていた。大島山林にもサワシバやアズキナシの中層木は多く、木漏れ日の美しい光景を演出している。好きな木がある、というのは大事な林の入口である。 わたしは参加者全員が食事中のところ、sakai さんに簡単に挨拶して、小屋へ向かった。雨がパラパラと来るちょっと前まで、薪割りをしたが、刈り払いをする時間はなかった。この時期、刈るかもう少し待つか、実は微妙な感じだ。そこそこ伸びないと、刈った満足感がないのである。 伐り始めて8か月で、薪積み終える 202/6/25 wed 晴れ 26℃ ■薪、完全終了10立方mあまり  最近の言葉でいうと「薪活」というのだろうか。昨年の晩秋11月から手掛けた2026年冬分の薪調達がようやく完了した。直径20cm+αの広葉樹をおよそ15本あまりを採材すると2棚5.4立方メートルになると踏んでいる。一旦、その量の徐間伐を終えて春まで温存しようとした長さ35cmの丸太がすべてが年明けに盗難にあってやり直したから、今季はかなり多めの作業となったが、単に一年分なら簡単だ。。 追加作業はやや奥まった場所のせいもあって掛かり木処理などで手数が増えて、結局わたしの目見当ではヤード内の2つの場所に合計10立方メートルが確保された。普通に焚けばざっと2年分あろうか。上の画像はそのうちの4立方メートル程度。 それにしても今年の薪に費やした時間は実に長かった。薪割りは家人や娘にも手伝ってもらった。そもそもわたしだけなら一回の作業時間が短いから、足かけ何日もかかるわけだが、これだと体の負担がすくなく好きな時に出かけられるのでノルマ感がなくてよろしい。だから、「80歳まで自賄い」と公言豪語できるのである。 ■山仕事で補聴器を紛失   週末のジュンサイ採りの準備で林道と駐車スペースの刈り払いをしているさなか、右の補聴器がないのに気づいた。境界林道から100mの区間を、まさに這いつくばって探し回った。一緒に刈り払いしたyamaoka さんも手伝ってくれたが、ついに見つからない。金属探知機を使うべく工具店などに連絡を取ったがコメリでは取り寄せになるという。プロノのカウンターの男性はネットで4000円からある、と調べてくれた。そんな話をyamaoka 氏にすると、自宅にある強力な磁石でやってみたらとすすめられ、沼ノ端の彼の自宅に行って仮受け平木沼にUターンして薄暮の中、ひとりで再度探し続けたが見当たらず、終了。 そもそも山仕事で補聴器など必要か、と聞かれそうだが、安全のために是非必要だと答えたい。何故なら、危険な伐倒や枝の落下などはすべて事が起こる直前(0.1秒から0.5秒前)に「異音」を放つ。その音を聞き漏らすのは大いに危険なのだ。 難聴によってチェンソーのエンジン音が聞こえなくなればそれなりに結構ではないか、という話にならないのである。だから難聴のわたしがヘッドギアのイアマフの中の耳にしっかりとと補聴器を欠かさないのである。おそらくヘッドギアとイアマフの着脱の際にはずれて落ちてしまったのだと思う。 ちなみに補聴器は片耳23万円だから1カ月の年金相当額だ。そうおもえば補聴器探しに力が入る。金属探知機を調達して探し当てる前に、もう一度目視による探査を、今度は家人にも手伝ってもらって一両日中に実行予定。 |