| 晴林雨読願望 take /草苅 健のホームページ   勇払原野のコナラ主体の雑木林。ここは中下層をウシコロシの黄色が占めている |

| 一燈照隅 雑木林だより 新里山からの日常発信 |

地域活動15年の歩みとこれから 勇払原野の風土を共有する |

| ●コンテンツ一覧 ●日々の迷想 2023 & 2024 & 2025 2021 |

first upload: Nov. 29 , 1998 last upload: Feb 05, 2026 |

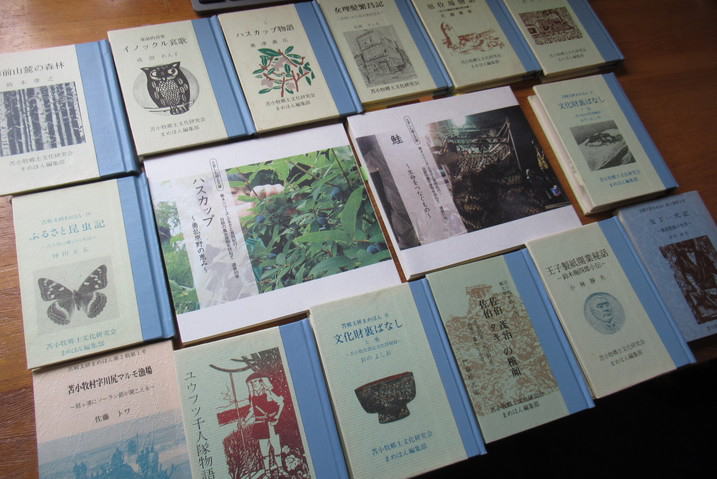

| 日々迷想 ■2/05 「2025年は日本の新たな出発の年」 哲学者、森信三氏の表記予言が静かに反芻されている。しかも政治が変わる、国が生まれ変わりそう、そんな予感を感じている国民は少なくないようだ。選挙結果はどうなるだろうか。ながらくなかった国のありようへの期待、師の予言が当たれば令和の「維新」に近い。 ■2/04 大島山林の大好きなスポット  沢型地形の合流部分で、沢は右へ下って500m程で遠浅川につながり、10km下流で太平洋に至る。この正面の手入れ風景がわたしは好きだ。この位置にシカの群れが大集会を開いていた(ように見える)跡があった。彼らにも安全な憩いの場でなかったのか。左の沢径と右から登る丘径もトレースした。今日はこのルート始点で、柴犬を連れた女性と出会って歓談。 ■2/03 やや憂鬱なパソコン交換 windows10 のサポートが終了した。一方、パソコンの立ち上がりが随分遅くなってイライラさせられるようになった。2014年にW10に乗り換えたときはパソコン本体(プロセッサー)を交換して接続とデータ移動もなんとか自分でやれた。意外と簡単だという感想を持ったが、さすがに今回は面倒な感じがして気が重い。家人もプロに出張してもらったら、などと珍しく優しいことをいう。ある家電量販店で相談したら当方の今のデータ量約400GBであればおおむね4万5千円という価格表を見せてくれたが、いかんせん今はサービスをやめたという。 さてどうしたものか。パソコンを使い始めて30年あまり、同僚のアドバイスも借りてひとりで凌いできたものの、もう楽をして環境を手に入れたい、と思うのであった。が、この価格帯をみて、もったいないとも思う。どうせ暇があるんだからまたひとりでやれ、勝手に老け込むな、と内なる声は囁くのだ。久々のアルバイトだと思ってやるしかないかなあ、と傾き始めた。一旦そうなると頭の体操だとか、ボケ防止だとか、様々なプラス要素も浮かんでくる。 と思案している間に思い出したこと。それはかつてパソコンの不具合に悩んでいたころ、「OSを入れ替えるのに慣れれば何でもない」と知って実行したことである。当時のパソコンはバグも多かったから確かに何度か初期化してOSを入れ直している間に、パソコンというものが自分のものになった気がしたのだった。 その記憶に励まされ、キーボードは先月替えたばかりだしモニターはまだ十分使えるから…などと言い聞かせて心の準備に入った。しかしやっぱりパソコンが苦手な当方にとって、パソコン交換は不安がよぎって憂鬱だ…。 ■2/02 庭にシカ 昨日は庭に積もった5cmほどの雪の上に一頭のシカの足跡がしっかり残っていた。公道から5m近く離れた位置にあるイチイの木に向かってきて、戻ったあとがある。しかし、どうしたことか食べた形跡は見られなかった。雪が比較的少ない今年は大丈夫かと油断して無防備にしていたので、早速シカ除けのネットをはった。さらにその周りににテラス用の椅子と蛍光色のスコップを立てかけ、障害物風に仕立てた。 シカはいよいよ餌がない。落ち葉も雪の下に埋もれた。固い木の皮などを食べる前に、まず里に下りて好物のイチイに手を出し始めた訳である。「食べ物がなくなればなんでも食べる」、シカ研究者はそう言っていたが、実は微妙に選り好みが激しい。 小屋の周りなどでシカの切実さを少し身近に感じるようになってみれば、緑のもの、枝先と芽、雪の下の草などなど、何なら食べるか、何から食べるか、についてやや彼らの身になって想像してみる。なんでも食べるとは言えやはり選り好み、優先順位があるのである。実際、庭や緑道に多いツツジやシャクナゲなどは食べていない。もちろん、植苗、遠浅などに多いコブシの稚樹も食べない。コブシは漢方のような独特の匂い(わたしには芳香だが)があるがあれが嫌いなのだろう。ツツジやシャクナゲは種類によっては毒があるようだ。 もろもろ勘案すれば、致命的になるほど雪が多く降らない勇払原野や道東の太平洋岸は、シカのパラダイスなのである。この冬も立春を過ぎれば、南斜面に当たる海岸段丘のあちこちでもう雪が解け始め、ササや草が見え始める。あと1週間の辛抱だ。これだもの、勇払原野のシカは減りようがない。 ■2/01 「人生観の変わる国」の反省と覚悟  タイトルの「人生観の変わる国」は、今から30年前にニュージーランドに行った当時、かの国の観光局の日本語パンフの表紙に書かれていたフレーズだった。わたしはガーデンシティで名高いクライストチャーチともうひとつオークランドを単身訪問しただけだが、クライストチャーチの中心部にあるハグレイ公園(写真はそこのボーダー花壇)には目を見張った。カンタベリー平原という樹木のない原野に木を植えてできたと、園内の博物館で沿革を読んで知った。 実に美しいこのマチの繁栄の歴史を書いたその沿革の最後に、「(その結果)カンタベリー平原の元の自然は失った」という意味の文言で閉じていた。繫栄と失ったもの。人間活動の功罪のバランスを、覚悟を込めて表現するこのような「大人っぽさ」にわたしは感動した覚えがある。 1/29 の書き込み「政治の基盤変動 ~このマチにこんなに若者がいた~」をしたためながら、勇払原野で壮大な経済プロジェクトが展開している今、わたしたちにもこれまでは大きな声にならなかった功罪を見据えた覚悟を一種の合意のように、あるいは哲学のようなものに結晶できないものか、と考えたのだった。 ■01/31 シカが何でも食べてしまう気持ち、わかる  安平や厚真はたっぷり雪が降って、小屋ちかくも40cmほど積もった。今日の小屋番は林道入口からスノーシューを履き重い雪をラッセルし延々40分歩いて小屋到着。あたり一面雪原に変わり、雪面から出た稚樹や枝枝は軒並みシカに食べられている。 小屋の裏はシカのねぐらになった形跡(手前のでこぼこ)があった。前回の降雪でわたしが片づけた伐倒木の枝にシカが集まっていると書いたが、今日はさらに足跡が増え、その隣のねぐらはシカの晩餐の跡のようにも見えた。もうまともな食べ物がないのである。 トレイルカメラで確認すると、案の定、一昨日の1月29日の夜に、シカの移動が見られた。萌芽更新した新しい枝を必ずのようにシカに食べられてしまい更新がうまくいかないと嘆いている身だが、餌になるものがことごとく雪に埋もれて齧られた枝をを歩きながら見ているうちに、少しだけシカに同情する気持ちが芽生えてきた。「これじゃ、生きるために仕方ない」と。 それにしても不思議だ。彼らは何故、毎年のように小屋のそばで寝るのか。小屋のそばは撃たれないと感じているのか。もしそうだとすれば素晴らしい本能だ。 ■01/30 渡辺京二著『私の幕末維新史』  裏表紙にこうある。「幕府は薩長に倒されたのではなく自壊した」「尊王攘夷が盛り上がった理由は日本人の“京都敬い”」「吉田松陰の面白さは馬鹿げていて愚直なところ」「外国人が幕末の人々に感じた頭の良さと狡猾さ」…など。年末に見つけた新刊で、故人が生前に熊本のお寺で講演した録音音声をまとめたもの。わかりやすく、庶民の人情も熟知した筆致で、それでなくても興味が尽きない維新がさらに身近になった。 裏表紙にこうある。「幕府は薩長に倒されたのではなく自壊した」「尊王攘夷が盛り上がった理由は日本人の“京都敬い”」「吉田松陰の面白さは馬鹿げていて愚直なところ」「外国人が幕末の人々に感じた頭の良さと狡猾さ」…など。年末に見つけた新刊で、故人が生前に熊本のお寺で講演した録音音声をまとめたもの。わかりやすく、庶民の人情も熟知した筆致で、それでなくても興味が尽きない維新がさらに身近になった。「はじめに」は池澤夏樹。身分制度の実際、年貢のこと、攘夷、各藩の乱立の様子、天皇と将軍の関係など、故人ならではの描写になんとなく「わかった」気がした。西郷や外人の描き方にも独特の情が通って身近に感じられた。 明治維新は歴史の凝縮のように見えるだけでなく、そこに日本人の考え方のどうしようもない癖、DNAのようなものが匂う。帯の文言にもそれが出ている。渡辺京二歴史学は『黒船前夜』で松浦武四郎とはまったく違ったアイヌ観を書いている。。 ■01/29 政治の基盤変動 ~このマチにこんなに若者がいた~ 雑木林の一巡りを終えて帰宅すると、高市首相が地元候補の応援に苫小牧に来るというネットニュースを家人がキャッチしたので、夕方5時の到着を目指して駅前近くの会場に出かけてみた。大型娯楽施設やドラッグストア、コンビニの駐車場などに止めた車から続々とアリのように人が集まり、パトカーや交通整理、空にはヘリコプターが2機、いやはや大変な騒ぎ、いや人出だった。 このマチにこんなに若い人がいたのかと思うほどの数だった。演説会に集まったこの若い人というのは、その産業群によって職を得た、働く人たちだろうと思う。午後5時に集まれるということは企業の動員だったのだろうか。それとも交代制の職場の非番の人だったのだろうか。 ところで、近年の若者の政治への関心、そして高市首相への人気は、SNSでみる限り政治というイベントの地盤が大きく変わったことを感じさせる。マイナス4℃、周りは若い人で一杯でその半分は女性のように見えた。この会場の主役である地元候補者は、広島県出身のいわば満を持した落下傘型の30代の若者で、2年近く前に奥さんと移住したという。思えば、明治以降、北海道は全国から有志が集まってできたから、往時の再来かとも思える。北海道はいまだに新天地であり、ひょっとして開拓期と呼んでもいいのではないか。 再び帰宅してから、この日の驚きをしたためながら思い起こした。国策によって勇払原野の地の利を利用して進められてきた工業や流通のインフラは、名実ともに保守与党の極めて大きな票田でもあり、昭和40年代には地元に代議士が二人もいたのである。それが曲折を経て一巡り二巡りしたのが今であろうか。昨今は重厚長大ではないがもろもろの関連産業を巻き込んで基幹産業に成長し、その集積度に呼応してさらに参加企業は増えているらしい。都市計画で用途地域も見直す方向のようだ。 苫小牧の特徴としていえるのは、かつて働き口を求めて道内の各地から本州に渡っただろう世代が、ここ苫小牧と周辺にせき止められる構図である。これはかつて描かれた大規模な産業基地をここに創ろうと企図した、行政や産業界の青写真、理想像に沿ったそのものである。この大きなうねりは、庶民の日々の感情や反対運動では容易に止められない底流れといえる。ドラマのようなその流れが時代の変化として展開し眼前に見えている。 経済か自然かという二者択一を、かつて運動家やメディアは住民に問い迫ったものだが、敢えて言えば「どちらも必要」「どちらの恩恵も被っている」というのが現在の地域合意であり判断であろう。ただ、結果としてもともとの自然の一部は確実に失った。そこに人間生活の性(さが)と原罪のようなものを感じるのである。 ■01/28 シカを見つける視力 近年、林の中にいるエゾシカを人より早く確実に見つけることができる。かつていた会社に腕利きのハンターがいて、わたしの運転するランクルでドロノキの造林地を走っているとき、木立の中に素早くエゾシカを見つけて急ストップしたことがあった。ものすごい視力、独特の目のチカラだと感嘆したのである。そんなところを見込まれて、道東でシカ猟のガイドを頼まれて冬の一時期休むことがあった。その彼の100分の一程度のシカを見つける視力がついたように思うのである。シカとの出会いの頻度による勘のようなものか。そういう目で見ると結構木立の中にシカは見つかるものなのである。 聴力は落ちる一方で、最新の補聴器や集音器を使ってもあまり足しにならないが、シカを見つける目ヂカラがついたのは少し励みになる。生きる上でどうってことはまるでない、まるで役にならない能力が、大袈裟にいえば聞き耳頭巾の爪のアカぐらいの類似性はないか。こういう摩訶不思議なチカラというのは元気が出る。 ■01/27 いずこにもあるマチの歴史、先人の足跡  懸案だったシリーズものを読み始める。先輩のBさんにいただいた、苫小牧郷土文化研究会の「まめほん」である。いただいたのは第1巻目の「ハスカップ物語」から12巻までと、このほか別装丁の2冊。頂戴してから数年、読むならまとめてと思っている間にただ本棚を飾っていただけだったがようやく一冊ずつ開こうと心づもりができた。画像中央の大判の2冊は、地元苫小牧信用金庫の「とましん郷土文庫」の通巻30号「ハスカップ」と31号「鮭」で、こちらは信金の店頭で無料でもらってすでに読み終えた。「まめほん」が100ページ足らずのボリュームなのに比べ、こちらはカラーの画像入りで取材も広範囲だから資料の価値もある。企業の地域貢献CSRと呼ばれるものか。 いずれも郷土の歴史を活字等で保存しようという篤志家的な動機や意志によるものだ。出生から言えばわたしはよそ者であるけれども住み始めてから半世紀も経つと、文字通り「第2の故郷」となって住む土地の文化、歴史、風土など全般が特別な興味のあるものに変わって来た。ちなみに「まめほん」は当初限定300部の稀覯本なので、読み終えたらわたしが受け取ったように誰かに託したいと思う。余談だが、古本屋では第1巻のハスカップ編が2万円だったと、購入したハスカップ研究者に聞いた。 ■01/26 歌に見る庶民の共感 45 札幌方面は大雪でJRも航空便もストップしている一方、苫小牧は毎日晴れて積雪は2,3cm。除雪をしなくてもよいおかげで生まれる時間と体力は有効利用しようと、妙に計算高いことを思いついた。少なくとも除雪という避けられない用務に追われることがない、というのは爽快である。というわけで印象に残った歌の整理。 ◎コスモスがいいじゃないかと言うやうに倒れたままで花を咲かせる 仙台市・Mさん …曲がりまっすぐ、これを人の性格、生き方にも当てはめる。オレも倒れたまま、近頃ずっと寝そべったままだなあ、とか。この歌はそれでもいいんだという肯定感が素晴らしい。 ◎手を挙げて横断歩道を渡る吾に見知らぬ男の子そっと添いくるる 調布市・Kさん …人のため、そして年寄りに優しく労わる。この子は自然と身に着いた所作のよう。きっと、家でおじいちゃん、おばあちゃんに可愛がられているのだろう。訪日外国人は日本人のこんな風景に感動するという話を聞く。(列に割り込んでくる人々とは真逆) ◎リハビリに励み此処まで恢復する食事・排せつ車の操作 牛久市・Fさん …そう、ネバーギブアップ。ここまで出来たら当分?!大丈夫。掃除洗濯買い物などは軽くこなせるはず。わが身に当てはめてもう一度読む。これこそ庶民の共感。 ◎冬ざれの心に点る灯りあり長調多きモーツァルト弾く 札幌市・Sさん …モーツァルトのディブロップメントなどは確かに気分が晴れる。晴れた草原を馬車に乗って曲想を得るような、と評論家が言っていた。ベートーベンはウィーンの南のバーデンで第九を書いたというが、曲想はヘレーネ渓谷などの森の中で得たというので、行ってみたことがある。そこは普通の広葉樹林と穏やかな川だった。われら凡人の心眼はどこにあるのか。 ◎ふいにきて家中見渡しわが娘「頑張ってるね」と監督顔する 狭山市・Fさん …わかるわかる、の世界。娘さんも頼もしい。そう思いつつ母は老後について束の間でも安心しているのではないか。小さい時はピーピー泣いていたのに、と。きっと娘さんもしばらく安心、と思って帰った…。 ◎貧しさを忘れるように枕辺にたたんだ晴れ着おさな日の除夜 横浜市・Mさん …貧しかった頃の情景を想起させる作品には特に弱い。大晦日は特別な重みがあった。本当に年が新しくなるという実感があった。飽食、モノ余り、使い捨ての時代に生きつつ、これでいいのかと自問もするが。 ◎野うさぎを追いし狐の跡のあり雪の野に生く二つの命 群馬県・Mさん …勇払原野の雑木林はこの絵が日常だから、北関東の群馬にもそんな自然があるのかと足が止まる。ウサギとキツネとタヌキ、シカ、彼らは数百ヘクタールのまとまった自然があれば悠々生きていくような気がする。そんな機会を得て、環境は野生の命と共有しているという自覚できる教育や体験は、必要だと思う。 ◎鍵盤の和音の間隔うまくいく人間関係あらわすかのよう 東京都・Sさん …たしかに隣り合わせをたたいても、ちっともいい和音に聞こえない。まさに、という歌。さらに音を重ねれば複雑な人間関係のようなシブイ和音も生まれる。ボサノバなどで使うそんなしぶい、大人の音は大好きだが、いかんせん、指使いがひどく難しくなる。きれいな音が完成するまで一苦労、ふた苦労。下手すると死ぬまでには完成しない。 ■01/25 サツマイモの味比べ 薪ストーブのオキの中にアルミホイールに包んだサツマイモを放り込んで30分ほどで、実に美味しい焼き芋ができるのは、薪ストーブ愛好家の間では定説である。遠赤外線の効果かどうか詳しくは知らないけれども、100円少々のイモがスイーツに代わるのである。 そこに昨日茨城の山仲間お手製の「紅はるか」の干し芋が届いた。早速、食べ比べということになったが、干した手間の分と品種開発の効果か、干し芋の糖度が優ったように思う。それにフルーツのような口当たりがなんとも言えない。 ちなみに、干し芋の乾燥にあたっては当方の細かい焚き付けが一役買っていると聞く。その、薪ストーブを使う先方の専門は原子力関連だというのがわたしには非常に興味深い。雑木林と原子力が、しばしば正反対のようなイメージで関係を指摘されるからである。少なくとも、雑木林が最も身近でわかりやすい自然エネルギーの一つであることは疑いがない。 ■01/24 シカの幸福  昼過ぎ、森林公園を歩く。丘の上の尾根筋は歩きやすい踏み跡の径になっているから、少し風が強いのを我慢すれば、格好のフットパスである。エゾシカも至近距離にいる。ライフルで撃たれることのないこのエリアなら、動物王国だが、いかんせん、餌がない。いざとなれば落ち葉すら食べるらしい。奈良公園のシカと、さてどちらが幸せか、とよく思うのだ。 ■01/23 春旅プラン 5月、薪の運搬がすんだら花を植える前の数日、長塚節の記念館(常総市)と白水阿弥陀堂(いわき)に行こうとすこし胸を膨らませていた。が、長塚節の方は記念館が見当たらず「生家」のことだったようで、しかも今は外観を見るだけになったと公式ページにある。→(訂正)精査すると地域交流センターに展示のような施設がありました^_^; 今まで調べなかったのもうかつだったが、『土』を読んだ後、愉しみにしていたことだから、残念至極。一方、阿弥陀堂のほうは、景観工学の樋口先生が、蔵風得水型風景の典型として紹介していた、いわゆる風水的にもいいロケーションということで、これもかなり魅力的だ。どうしようか、skymark の茨城空港を使っての一筆の旅、もう少し練ってみよう。安い航空券取得の期限までに。 ■01/22 仕事の流儀 元環境省自然環境局長だった小野寺浩氏が亡くなった。北大の農学部では5,6年先輩にあたる方で、10年以上前に農学部講堂で講演を聞いたことがあるだけで直接の面識はなかった。ただ、知床の国立公園指定、屋久島と奄美諸島の世界遺産などが象徴する、日本の自然全体の見方、考え方に非凡な戦略性と牽引力を果たした方であった。氏の人となりは、梅田先生やその道の専門家に当たる先輩などから、仕事ぶりやエピソードを伺ってきたから、まだまだ色々な仕事を残していただけるものと勝手に理解していた。 特に、生物多様性の戦略化などでは行政側のリーダーシップだけでなく、国民や地域の人々の理解を助長する概念をしっかり提示してこられたと思う。個人的には、氏の『世界遺産 奄美』を読んで、プロジェクトの組み立てと遂行するパワーやバイタリティが伝わって来た。その奄美の自然をこの目で見て感じるべく、家人と5,6日の旅行に行ったのが思い出される。 この本の出版では、「梅田先生に是非書いて残しておくように強く勧められて」という趣旨のフレーズをどこかで聞いたか、読んだかの記憶がある。地元北海道のコモンズに立脚した自然保全の現場においても、色々なヒントやキーワードを氏の業績の中に探せるのではないかと思っている。心より、ご冥福をお祈りしたい。合掌 ■01/21 大寒に突入し雑木林に本格的な雪降る  大寒の声に合わせたかのように、今朝は自宅玄関脇の温度計はマイナス11度を指していた。この寒波は天気予報でも予想されていたので、あまり寒かったら山仕事はやめようかと、寝床では少し日和見状態だった。しかし、夜明け前の東の空は今年で一番の、雲のない快晴、拝みたくなる茜色が見えた。これは行かねば…。 ところが現場である苫小牧の東はずれ・静川は積雪が25cmもあって、かつ林道入口は除雪車の排雪で封鎖されていた。それをスコップで排除してひと汗かいてみたものの、先行車がなく、やはり途中でスタックしても大変だ。おもむろにスノーシュウを出して歩くこと30分。ソリにチェンソーなどを積んでの人力牽引だから、50mほど歩いては休んだ。 そして小屋。ふっかふかの雪だった。 ■01/20 今日は大寒 今日は24節気の大寒。ゆうべから少しばかり雪が降ったので、朝、なんとサンダルばきで3cmほどの雪を掃いた。正月の数日、穏やかな天候だったから、今年も胆振は穏やかである、と見越している。しかし道内の日本海などはこれから大雪に見舞われるらしいが、それは天災ではない。日本海を渡る風が含む水蒸気は、後志地方の山々から樽前山あたりでほとんど雪を降らして、太平洋側の苫小牧あたりだけは典型的な空っ風になる。その結果、除雪がいらないのは本当にありがたいことだ。そしてなにより、朝、空がすっきり晴れているのはこの地特有の幸運だ。夏の霧は、その逆になるが…。 と、こんな話をしているが次の24節気は2月初めにもう「立春」、そして「雨水」「啓蟄」とつながる。衆院の投票日あたりは春の兆し濃厚ということになる。この季節感覚に身を任せていこう。 ■01/19 天覧相撲 大相撲初場所の中日8日目、残り10番というところで天皇皇后両陛下と愛子さまが2階貴賓室に臨席し観戦された。勝負だから誰かが勝てば誰かが負けるけれども、いずれも熱心に拍手を送られる姿が印象的だった。愛子さまが相撲好きというのもうれしい話である。 もっとも感動的だったのはご着席前に場内に軽く会釈された時の歓声の高さであった。NHKが意図的にボリュームを上げたのではないかと疑うほどの大歓声である。日本が万世一系の歴史を持つことを目にする象徴的なシーンであり、日本人のアイデンティティ―を自覚させるせいだろうか、涙腺を刺激する感動ものだった。国技である相撲と皇室はやはり親和性が高い。尊崇や謙譲、祈り、諸々の美徳ともつながっているような気がする。 わたしにとって少しニュアンスが近いと思うのは靖国神社である。北海道にいると、靖国神社に参拝する実感などまるでなかったが、何十年か前初めて九段下の大鳥居をくぐって参拝して以来、上京の機会には早朝にお参りするようになったのだが、驚いたことは、その人の数の多さであった。通学時の子供たちすら、神殿の前を通る際には深々と礼をしていくのであった。日本には戦没者を慰霊する人が、日々これほど多かったのか、という驚きである。 都を離れるに従い、歴史は薄れるような気はしていたが、北辺の北海道には特に伝わってこなかったのではないかと思わせるくらいに、リベラル系な、存在に懐疑的な意見や批判の方が多かったような気がするし、そもそも靖国神社に参拝する、という話は周りから聞こえたことがまるでなかった。 昨日の天覧相撲の歓声はその意味でも日本の国柄というものを彷彿とさせた。東京裁判で唯一日本の無罪を唱えたインドのパール判事の碑や軍事博物館・遊就館に立ち寄って、今年は歴史観、時代感覚を久々にリニューアルする機会を伺おうと思う。 ■01/18 山の辺の道と森の辺(ほとり) 昨日の小屋番で、3km近いまほろばコースを歩いた後、手にした本に、景観工学の樋口忠彦氏の講演記録がのっていて、山の辺、水の辺、森の辺が好まれる背景について語っていた。かつて樋口教授の『景観の構造』などで勉強をし景観に対する理解を深めた記憶がある。そのためか、なつかしさと再度新鮮さを感じたばかりでなく、現在の雑木林の修景に役立つことはないかというアンテナが立つような気がした。   いかに心地よい空間を創り出すか?森づくりや公園づくりではそれが究極の目的になる(実は家庭も町内も職場もそうなのだが)と考えて来たが、背後に山を背負う山の辺の空間は、古今東西、その目的に近く特に人気が高いのではないだろうか。2年続けて歩いた奈良の山の辺の道(写真上)は心地よいだけでなく、蝦夷地にはない申し分ない大和気分にも浸れた。古墳や天香久山(あめのかぐやま)など大和三山を眺めながらの山の際を歩く日々は格別だった。 山の辺の快適さはドイツも同じで、計150kmある南ドイツの森林保養地のフットパス歩いてみて、人気が高いのも山の辺であった。背中に森林を背負い、眼前に広々とした牧場が広がる絶好のロケーションにはたいていベンチが置いてあった(写真下)。 コモンズの小屋周辺は優れた公園に不可欠な側面などまるで持ち合わせていないが、有名なアップルトンの理論に照らせば、自分の身を隠したまま相手の姿を見るという動物的ポジショニングを、小屋の窓やベランダが属性として持っていることに気づいた。それが、山の辺ではなく林のど真ん中にある作業小屋の、ちょっと変わった特性だと言えるようだ。 ■01/17 林への寛容 ~荒れ放題でもいいじゃないか~ わたししか歩かない、あるいはほとんど誰にも知られていない、コモンズ内で自称する「まほろばコース」を歩いた。積雪は3cmほど。少なくともこの半世紀の間、人の手は入っておらず、明治の開拓後でも人跡稀な場所である。そんな手つかずの林が小さな起伏を伴いながら広がる。 こじれた広葉樹二次林で、枯れ木や倒木の目立つ山である。風倒木はまとまって随所に見られ、ツルにからまれているものも多々。それらを息絶え絶えとか呻吟などと従来は形容したものだが、実はこれが萌芽再生林の自然であることはわかっている。今日はネガティブな表現はしないで淡々と見て歩いた。思い切り気持ちをチェンジした。 朽ちていく木々は生命力を表に出した若木に比べれば醜いという表現はできるが、次の世代につながる新しい芽生え、再生の一歩であることも間違いない。そう観察することにして、大人の見方へ一歩を刻んだ。これまでは無理に手入れが必要だと、つなげていた。しかしどう考えても近々手入れが及ぶ可能性のない林は多くて当たり前なのだ。更新、再生の現実を見据えて、そこに利活用の仕組みが加わると地域の環境は変わるのだが、そのために越えなければならない前裁きは気が遠くなるほど過大だ。だから、一方で朽ちて、一方で萌える、そんな自然状態が続く。 ■01/16 ハリギリの焚き付け ~今年の冬を折り返したか~  苫小牧の自宅で本格的に薪を焚く期間は約5か月。前後の10月と4月は、灯油ストーブで過ごす方が快適で、まじめに焚いたら熱さに耐えられなくなるのである。薪ストーブは、実際、それほど暖房効果がある。その寒い5か月も、そろそろ折り返すころか。道路は一面氷の状態だが、なんとなく寒さのピークは越えた感がある。しかしウォーキングポールを使った散歩でもあまりに危険なため、今日は出てはみたものの不安が募りソロリソロリと早めに戻って来た。むしろ、雑木林の中の方がずっと歩きやすいのである。 散歩から戻って直ぐ、焚き付けのハリギリを補充した。小屋の近くの枯れ木だったこれを、30cm程に玉切りして5つか6つ、庭でこまめに割って冬用にストックしておいたものだ。これまでもハリギリの枯れ木を見つけるとマークしておき、焚き付け用丸太として別枠でストックしておくのである。これで1シーズン分とは頼もしい。ハリギリの枯れ木はマッチでも火がつくスグレモノで、しかもココナツの香りがするのだ。 上の画像で焚き付けの奥にあるのは今晩と明日用の暖房用薪だが、ナラもカラマツもその他の広葉樹も混じりサイズはまちまちで、まるで荒れた雑木林状態だ。さらに2年以上広場で乾燥しているから変色して、高級感などみじんもなくなったが、逆に自分で間伐した自賄い感があふれ、これらを暖房に回した快感というものがついて回る。これは格別である。加えて居間階段で暖房ひとつでシーズンをしのぐのである。他の部屋の隅々は温かいとは言えないが、居間は26℃あたりが老夫婦にとって近年の適温となっている。ハリギリ枯れ木の焚き付けはそこで重要な役割をこなしてきた。 ■01/15 歌会始 小屋番に行く道中、ナビのTVにチャンネルを合わせると、突如、あの特殊な歌い方が聞こえだしただならぬことを知った。新春恒例の歌会始だった。途中からだったが愛子様から天皇陛下までの歌をすべて鑑賞できた。 天皇の御製は、元日の宮中祭祀「際旦祭」に望む際に、「国民の平安を祈る元日の祈りの際に空を見上げると明けの明星(金星)が輝いていた」ことを詠んだものだった。次のような、夜明け前の歌である。 「天空にかがやく明星眺めつつ新たなる年の平安祈る」 渡部昇一氏はかつて、「天皇は国民の安寧をひたすら祈ってくれればいい」と語っていたが、まさにその通りのことを365日なさっている。そして天皇が行う儀式はかなりハードなのだと聞く。また、近年は皇族の公務の頻度も目を見張る。さらに皇室の国内、外国に向けた視線は稀有な、かつ、際立って和やかなものが感じられる。歌はそれが凝縮された形で出ている。 話は飛ぶけれども、山の先達・ima さんは短歌とスケッチをよくされ、情感あふれる歌と絵をしばしば拝見した。その弟子にあたる少し若い山仲間・taka 氏も山や自然を歌っている。先日彼のHP「ヒマラヤの山花旅」を当HPにリンクさせてもらうことにした。 ■01/14 夜明け前の時間 珍しく長い時間雪が降り、やがてみぞれになって夕方は雨、そしてその翌朝。日が昇る前の静寂は一入(ひとしお)である。遠くにコンビニの灯りが見えるだけで町内にはまだ人の起きている気配がない。はるか南東の空が少しだけ紅色を見せていた。老人は朝に生きる、などと言う。朝は最も集中して仕事に励めるのは事実だ。この時間が、幸せでなくて何であろう。 ■01/13 歌に見る庶民の共感 44 短歌を読むのが楽しい。今手元に、一昨年あたりに入手した『歴代天皇の御製集』があって、何代目の天皇かをチェックしながら、またその時代背景を他の資料で確認しながら見ていると、千年以上前の日本の国柄が彷彿としてくる。万葉集のように身分を問わず、かつ今に至るまで時代を問わずということになると、この「歌」を読むという文化がまだしっかりと継続して生きている幸運を寿ぎたいと思う。 ◎ばあちゃんは七十年も生きてるの樹のようだねと真顔の幼 京都市・Nさん …確かに樹木は地球上でもっとも長生きする生き物とされる。学校などで幼子は樹木の寿命を聞いたのだろう。祖母の年に素直に反応している、眼を輝かせるような発見。敬老の風景が見える。 ◎「よう生きた」最後の言葉吐くように九十年を五文字で括る 宇部市・Kさん …もし九十歳まで到達するとこういう感じなのだろうか。長さと中身、自分ならどう評価するだろうか。過ぎ去った人生はもうどうしようもないから、七十代からの充実にどう魂をこめるか、だろう。老いるほどに見える世界、興味尽きず。 ◎失せ物出て歌舞伎見て俳句載るいいことばかりで死ぬんじゃないか 宇都宮市・Oさん …盆と正月、、、気分だ。運も実力のうちとはよく言われる。ピークがあればあとは下るだけ。下り坂が人生だとも。塞翁が馬、楽あれば苦あり、そう唱えてたまの幸運を達観したい。不安はしばし横に置いて。 ◎夫が踏み私が踏みて朴落ち葉楽となりたる山の静寂に 尼崎市・I さん …どこにでもある林の光景にリズムがよみがえる。歩行というのはテンポがあり、夫妻のリズムが混じる。特にホオの落ち葉は音も大袈裟に聞こえたはず。旋律のない音楽は色のない水墨画を連想させた。 ◎茶の花が咲いていますの立札に足止め覗き込んだランナー 明石市・O さん …鳥のように目がいいランナー。きっと日頃から花など一般の風物にアンテナを伸ばしていたのだろうか。このような好奇心は愉しい。大会ではない、散歩のようなジョギングで、それも後ずさりして戻って来たのではないかと想像した。 ◎GONEともGO ON ! とも聞く除夜の鐘いろいろあったね蕎麦にしようか むつ市・O さん …言葉遊びがお上手で意味がしっかりだ。去った一年、意気込む一年。除夜の鐘は確かに振り返る引き金になるので、部屋にこもって午前零時を過ごすのが常だったが、今年はWEB を操作している間に終わった。それももう一月半ばになる。 ◎息止めて息もこぼさず浮寝鳥 宮崎市・Nさん …俳句の季語は面白く深い。かなり正確な視点で庶民は観察して表現している。水鳥が浮いて寝る、眠る。この選者は、水鳥は片目ずつ開いたままで眠るのだ、と解説。天敵に備え、呼吸にも集中して。 ■01/12 変動帯の民の不安と覚悟 「タモリ・山中伸弥のびっくりはてな」で興味深い内容の話が紹介されていた。プレートの境界部分に位置する日本は地震が頻発するが、そのような地域を変動帯と呼び、ここに住む民は、幸せ伝達物質「セロトニン」を受け入れるセプターが不足する遺伝子を持っているというのである。 だから、人類の中ではわれわれは最も不安を感じやすい民族であり、その結果、つながりや協調を求めてコミュニケーションを活発化させてきたという。日本人に「うつ」が多いのもその辺に由来するらしい。 さらに敷衍すれば、千年万年単位で必ず発生する地震津波災害からは逃れようもなく、人は10年単位で変動帯の時間を束の間占める芥子粒のような存在ということになる。そこに、必ずどこかの誰かに悲劇が生じる。これは逃れようがない確率と運不運の問題だ。一瞬、悟ったような気になったが、わが身に置き換えるのは恐怖だ。 ■01/11 コモンズの林の非常識 少しまとまった考えを「雑木林だより133」のリードに書いた。 行政の主導する林業とか、世間で人気のある環境教育とか森づくりも、どうもわたしには少し距離を置きたい。どうもしっくりいかない。そこでわたしは責任をもって他人の林を預かり、方法の説明もしながら納得のいく手入れをして来た。そこにはやっぱり世間の見方との間に乖離があるようだ。そこで本音をリードに書いてみた。(雑木林だより NO.133 を一部リライト) 「広葉樹二次林を手入れした林なんて見たことありません。普通、しませんよね」。 これは道の水産林務部に勤務するた方を静川の雑木林のフットパスに案内した時に話された感想の言葉だ。 「いい木を伐って、そのくせ期待していたツル伐り除伐もしないで手入れと称している」、「林をボロボロにしていった」。 こちらのふたつは、近くで業者と契約して実施された作業跡の、森林所有者の受け止めだった。これに対して林業行政に携わった別の方は、それは林業活動として普通の姿だとみていた。見方はさまざまである。 苫東方式あるいは苫東コモンズの保育は、林業の技術は使うが一般に言われる林業ではない、と実は大分前から気づいていた。はっきり言えば造園に近い修景作業なのである。材は結果的に発生するが目的ではない。 だから「枝なんか片づける暇があれば次の現場に移る」とある林業マンは、わたしの仕事を見て少し冷たく言ったものだ。つまり、わたしが主導して行ってきた35年余りの行為は、表題のように「森林の、林業ではない扱い」だったのである。それがこの頃、どうしたらこういう林になるのか、と聞かれる。 なぜ、これを目指したか、それは身近なところで行われる林業や森づくりが、わたしのメガネにあわなかったからである。わたしは、こつこつ、ひっそりと、癒されるイヤシロチを目指したのである。庶民がつい行ってみたくなるような風景を、まず小屋の周りから始めた。 |

2025の12/31以前 は → こちら

2026の1/10 以前は→ ここから